Raubkunst : Eine Blamage ohne Beispiel

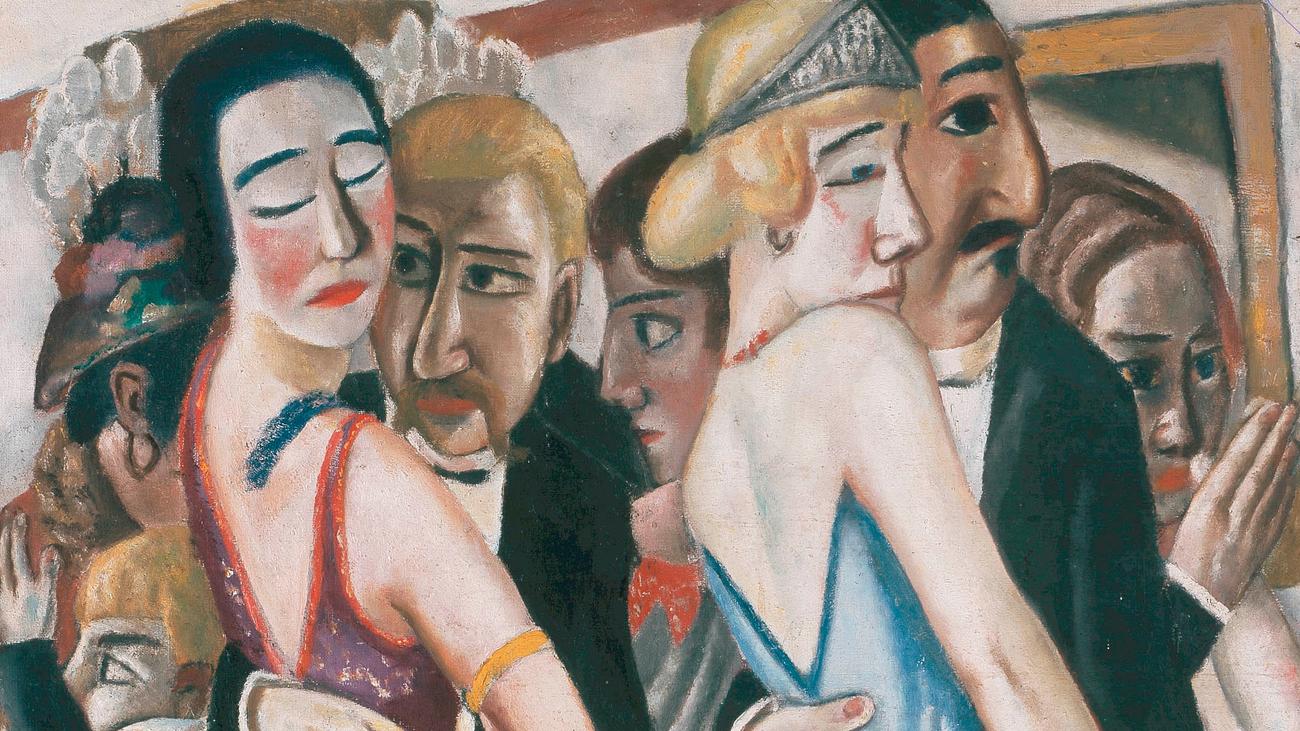

Ein blonder Mann mit langem Schnauzer stiert eine elegante, schwarzhaarige Dame in rotem Kleid an. Die beiden tanzen, sie aber wendet den Kopf vom Blonden ab, ihre Wangen sind gerötet, sie hält die Lider geschlossen – während dem Blonden die Augen beinahe aus dem Gesicht kugeln. Der Tanz in Baden-Baden, so heißt dieses Gemälde von Max Beckmann aus dem Jahr 1923, gehört heute zur Sammlung der Münchner Pinakotheken. Man sieht darauf weitere Tanzpaare, am linken Rand des Gemäldes klemmt ein blonder Junge in einer Art Umarmung an einer weit größeren Frau, deren Gesicht allerdings verdeckt ist. Es ist ein sonderbares, ein faszinierendes Bild aus den angeblich Goldenen Zwanzigerjahren, die im Faschismus enden sollten. Jenem verbrecherischen System, das auch die Geschichte dieses Gemäldes prägte. Der Tanz in Baden-Baden ist ein neues, skandalöses Beispiel dafür, wie eine Aufarbeitung von NS-Verbrechen noch heute, achtzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, von manchen Stellen verschleppt wird. Seltsamerweise können die Besucherinnen und Besucher der Münchner Pinakothek der Moderne das Kunstwerk zurzeit nicht sehen, es lagert im Depot. Dabei ist der Tanz in Baden-Baden berühmt: Das Bild ist viel gereist, wurde für Ausstellungen etwa ans Metropolitan Museum in New York verliehen. Die Postkarte des Beckmann-Gemäldes ist eines der populärsten Motive im Museumsshop der Pinakotheken. Doch von der bewegten Geschichte des Bildes ist im Museum nichts zu hören. Studiert man die Biografie dieses kapitalen Werks in der Literatur, stößt man recht schnell auf den Namen des kunstsinnigen jüdischen Hopfenhändlers Heinrich Fromm. Fromm war Teilhaber einer bekannten Galerie, des Graphischen Kabinetts, und hatte Max Beckmann zeitweilig mit einer monatlichen Geldsumme unterstützt. Unter dem Verfolgungsdruck der Nazis, so legt die Lektüre nahe, könnte Heinrich Fromm das Bild – zusammen mit anderen Kunstwerken – "verloren" haben. Im Onlinekatalog der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen allerdings ist nicht einmal der Name Fromm zu lesen. © ZEIT ONLINE Newsletter Natürlich intelligent Künstliche Intelligenz ist die wichtigste Technologie unserer Zeit. Aber auch ein riesiger Hype. Wie man echte Durchbrüche von hohlen Versprechungen unterscheidet, lesen Sie in unserem KI-Newsletter. Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis. Vielen Dank! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt. Prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie das Newsletter-Abonnement. Diese E-Mail-Adresse ist bereits registriert. Bitte geben Sie auf der folgenden Seite Ihr Passwort ein. Falls Sie nicht weitergeleitet werden, klicken Sie bitte hier . Auf eine Anfrage der ZEIT schreiben die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, der Tanz sei in der internen Datenbank mit der Kategorie "gelb" vermerkt. "Gelb" bedeutet nach den üblichen Richtlinien: Es gibt zwar Lücken in der Geschichte eines Objekts zwischen 1933 und 1945, aber keinen Hinweis auf einen "NS-bedingten Entzug". Eine sonderbare Einordnung in diesem Fall. Eher hätten hier die Kategorien "Orange" oder "Rot" gepasst. Das Bild war nämlich auch laut den Erkenntnissen der Staatsgemäldesammlungen auf einer Liste von Werken, die 1931 zur Schuldentilgung vom Münchner Kunsthändler Günther Franke an den jüdischen Sammler Fromm übertragen wurden. Dennoch glaubt das Museum, das Bild "dürfte" in der NS-Zeit nicht im Eigentum der Familie Fromm, sondern immer bei Franke gewesen sein. Vom Kunsthändler Franke nämlich, einem Profiteur der Naziherrschaft, kam das Gemälde viel später, 1974, in die Sammlung des Museums. Recherchiert man ein wenig weiter, erfährt man aus Fachkreisen allerdings schnell: Es gibt eine Urkunde, die das Bild doch recht eindeutig als Eigentum des jüdischen Sammlers ausweist. Ein strammer Nazi-Kunsthistoriker hatte nämlich bei einer Schätzung von Fromms Werken noch im Juli 1938 auch mehrere Gemälde von Max Beckmann aufgelistet. Darunter jenes, das der Nazi-Gutachter verkürzt als "Tanzende" bezeichnete. Eine Kopie der Liste liegt der ZEIT vor. Im November 1938 wurde Fromm ins KZ Dachau verschleppt. Kurz darauf konnte er sich freikaufen und 1939 mit seiner Frau nach London fliehen. Warum suchen die Staatsgemäldesammlungen nicht öffentlich nach Fromms Erben? Das Museum hat das Gemälde noch nicht mal in der Lost-Art-Datenbank des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste eingestellt, wo man in Verdachtsfällen nach Informationen und möglichen Erben sucht.