Woran das Leben hängt

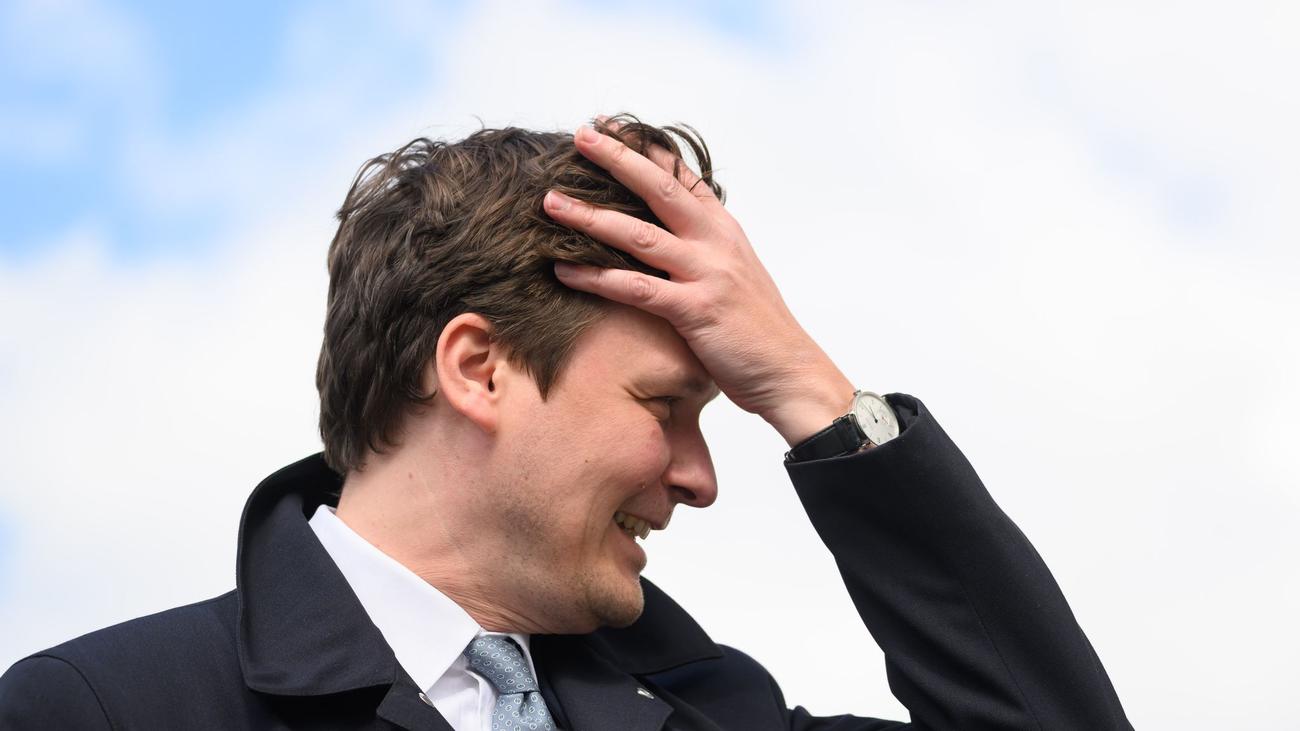

Auf dem Weg nach Halle. Auf der Autobahn, denn der Zug fährt schon wieder nicht richtig. Aber auch hier steht alles. Stau. Streckensperrung. Schwerer Unfall. Eben erst muss er sich ereignet haben, die Autoschlange ist noch nicht lang. Ein alter Mercedes ist von der Strecke abgekommen, ist gegen die Leitplanken geknallt und hat sich überschlagen. Ein anderes Auto ist hinten draufgefahren, hat sich mit seiner Motorhaube in das zersplitterte Heck hineingefräst, Metall in Metall, innerhalb von Sekunden. Aus der Entfernung sieht man die Wracks im Blaulicht. Ein Rettungshubschrauber landet, Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sichern den Unfallort. Die Menschen steigen aus ihren Autos, ferienfroh aufgeräumt, mit einem lockeren Spruch auf der Zunge, den sie dann doch unterdrücken. Hunde werden ausgeführt, Kleinkinder zum Pinkeln über die Leitplanke gehoben, Kekse geteilt – aus den eben noch anonym hintereinander her rasenden Kraftfahrzeugfahrern ist plötzlich eine Schicksalsgemeinschaft auf Zeit geworden. Man kommt sich nahe, steht nebeneinander, raucht, dehnt sich, lehnt in fremden Beifahrerfenstern. Und dann ein schriller Ton wie ein aufjaulender Schrei. Eine Flex, die durch das zusammengepresste Metall schneidet, um den Erstrettern einen Weg zu den Schwerverletzten zu ebnen. Die Menschen verstummen. Für ein paar Minuten herrscht gespenstische Stille in der Staugemeinschaft, hört man nur das Kreischen des Werkzeug und das Gebrüll der Feuerwehrmänner, die auf den Dächern ihrer Fahrzeuge stehend Befehle herunterrufen. Kein Gedanke, der jetzt nicht in Richtung Schicksal geht, hin zur Vorstellung, was wäre, wenn Ich es gewesen wäre. Ein paar Autos vorher, ein falscher Blick zur falschen Zeit, die berühmte Sekunde, die über ein ganzes Leben entscheidet. Leben, ein großes Wort Das ist ein großes Wort: Leben. Manchmal benutzen wir es zu leichtfertig, manchmal dient es pathetischen Werbezwecken oder pseudoexistenzialistischer Gestikuliererei. Aber manchmal trifft es eben auch zu, so wie hier im osterverkehrten Sonnenschein auf der A 14. Woran hängt dieses sogenannte Leben? Was sind seine Halterungen, seine Sicherheiten? Die digitalen Technologien bestimmen unsere Vorstellungen davon, sie suggerieren uns Übersicht und Effektivität, Halt im Gehaltlosen – unsere Form des Überbaus, der uns ständig mit der Sicherheit trügt, es gäbe mehr als nur Dich und mich, mehr als nur den einen und den anderen. Das vorgetäuschte Kollektiv als Wahnbild der spätkapitalistischen Moderne. Als Abgrund könnte man auch sagen, als tiefe Täuschung, aus der kein Weg mehr zurückführt. Denn: Wir ist kein anderer. Am Ende ist es eben doch wieder das Individuum, das hilft, das im Notfall vor Ort ist, das Entscheidungen trifft, die über ein Leben entscheiden. Sollten wir uns wirklich eine Welt wünschen, die kein Ich und kein Du mehr kennt, sondern nur noch von einem Wir ausgeht? Kolossale Größe Davon träumt jedenfalls die 1980 geborene französische Szenenschreiberin MarDi. In Lyon hat sie „die interdisziplinäre Auseinandersetzung zu den Themen Geschlecht und Gesellschaft sowie Gender Studies“ erlernt, wie es im Programmhefts heißt, und 2020 unter dem Titel „Penthesile:a:s“ eine Textfläche hergestellt, die jetzt am neuen theater Halle zur deutschsprachigen Erstaufführung kommt. Inszeniert von keiner geringeren als der inzwischen weltberühmten Schauspielerin Sandra Hüller, die in einer der empfindungsstärksten Johan-Simons-Inszenierungen der letzten Jahre zusammen mit Jens Harzer den „Penthesilea“-Stoff nach Kleist in Bochum gespielt hat. Die also weiß, wie sehr dieser Stoff vom Gegenüber lebt, vom Gegeneinander zwischen Mann und Frau, dem griechischen Heerführer Achilles und der stolzen Amazone Penthesilea, in ihrer Bindung, in ihrem Geschlechterkampf bricht sich mit Wucht die kolossale Größe eines überzeitlichen Verhältnisses Bahn, das nur deshalb so groß ist, weil es von einem Ich und einem Du ausgeht. Ein zwangsvergemeinschaftetes Wir: Szene aus „Penthesile:a:s“ Falk Wenzel/Bühnen Halle MarDi aber lehnt diese Kategorien als reaktionäre Kampfbegriffe einer patriarchalen Gesinnung ab – wenn sie von Penthesile:a: spricht, meint sie nicht eine, sondern alle Frauen, wenn sie „Achill:e:s“ beschimpft, sind damit alle Männer gemeint. Die blasse Pointe ihres Textes liegt in der Ausweitung der Kampfzone, weg von der altmodischen Dualität hin auf ein global Gleiches. Am schönsten wäre die Welt, wenn es gar keine Rollen und gar keine Geschlechter mehr gäbe, sondern nur noch ein einziges, heldenloses Wir. Das mit den Helden ist der Gender-Texterin besonders wichtig: ihre Traumgesellschaft wäre postheroisch und posterotisch. Dann brächen keine Kriege aus, dann gäbe es keinen Machtmissbrauch mehr. Was anfangen mit dieser Spielanweisung? Sandra Hüller, die mit ihrem Regie-Debüt offenbar einen moralpolitischen Punkt gegen den männerdominierten Betrieb machen will, inszeniert das Ganze etwas hilflos als hörspielhafte Collage. Ihr geschlechtergerechtes Ensemble sitzt erst vor Mikrophonen und bewegt sich dann abwechselnd in eine statussymbolisierende Mittelstandsküche, in der sich die Hände gewaschen und Suppe gekocht wird. Von einem wirklichen Geschehen kann nicht berichtet werden, stattdessen fallen theorietrompetende Sätze durcheinander und ermüden den Sinn. Stell Dir vor, eine „Vulvenarmee“ zieht in den Krieg und keiner schaut hin. Am Ende helfen nur zwei Dinge, um diesen Abend zu überstehen: Einerseits die Aussicht auf die duftende Suppe, die zum Schluss vom zwangsvergemeinschafteten Wir ausgelöffelt wird – wer sich im Publikum geschlechtslos fühlt, darf sich mit an den Tisch setzen. Andererseits das verlockend staunende Gesicht und der achtungsvoll aufrechte Gang von Tristan Becker – beides zusammen bildet ein performatives Kontra zum dramaturgischen Anspruch der Inszenierung. Denn je öfter die Gender-Guillotine fällt („Wir ist da. Weder Mann, weder Frau, weder Volk…eine notwendige Transformation“), umso anziehender wirkt die Physis dieses jungen Mannes. Konzentriert läuft er von links nach rechts, hört zu, wäscht sich kraftvoll die Hände, streicht sanft über einen Tisch.