Digitale Unabhängigkeit: Warum Europa jetzt handeln muss

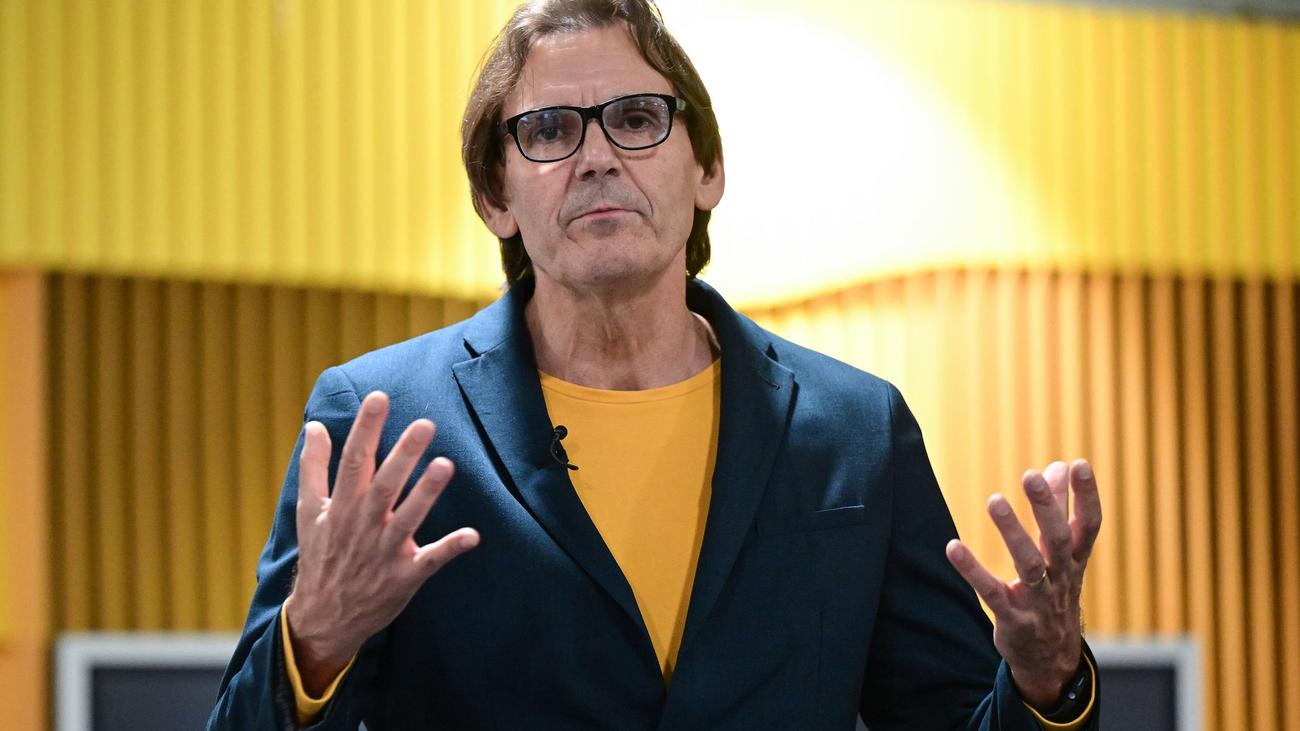

Mal von einigen Hardwareherstellern aus Asien abgesehen, ist die gesamte IT-Branche – und damit auch der Bereich der Softwareentwicklung – mehr oder weniger vollständig US-amerikanisch geprägt, teilweise sogar dominiert. Ich bin dafür ein anschauliches Beispiel: Mein Telefon stammt von Apple. Mein Notebook und mein Desktop-Rechner ebenfalls. Die Betriebssysteme natürlich auch. Als Browser nutze ich primär Chrome, als Office-Paket hingegen Microsoft 365. Anzeige the next big thing – Golo Roden Golo Roden ist Gründer und CTO von the native web GmbH. Er beschäftigt sich mit der Konzeption und Entwicklung von Web- und Cloud-Anwendungen sowie -APIs, mit einem Schwerpunkt auf Event-getriebenen und Service-basierten verteilten Architekturen. Sein Leitsatz lautet, dass Softwareentwicklung kein Selbstzweck ist, sondern immer einer zugrundeliegenden Fachlichkeit folgen muss. Als Cloud-Speicher dient mir Dropbox, mit meinen Kolleginnen und Kollegen kommuniziere ich über Slack. Unsere Webseiten und Anwendungen betreiben wir bei Digital Ocean. Als Suchmaschine verwende ich Google. All diese Produkte und Dienstleistungen stammen von US-amerikanischen Unternehmen. Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden Europa: Digital (un)abhängig? // deutsch Auch wenn Ihr Setup sicher nicht exakt meinem entspricht, können Sie sich spaßeshalber die Frage stellen: "Wie viele Tools – sei es Hardware oder Software – nutze ich eigentlich täglich, die nicht von einem US-amerikanischen Unternehmen stammen?" Falls Sie sich das eingebettete Video zum Blogpost anschauen, verwenden Sie übrigens ebenfalls einen Dienst aus den USA, nämlich YouTube – das zu Google gehört. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ist eine erhebliche Abhängigkeit entstanden, die viele nicht mehr als solche wahrnehmen, weil sie zur Normalität geworden ist. Angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage erscheint es mir sinnvoll, diesen Status quo zumindest zu hinterfragen. Genau das möchte ich in diesem Beitrag tun. Anzeige Warum diese Abhängigkeit problematisch ist Die erste Frage lautet: Warum sollte man diese Abhängigkeit überhaupt hinterfragen? Wo liegt eigentlich das Problem? Derzeit kommen mehrere Aspekte zusammen. Technologisch betrachtet ist es so, dass angefangen von den Geräten, die wir tagtäglich nutzen, bis hin zur Infrastruktur, auf die wir uns fast blind verlassen, vieles letztlich nicht in unserer eigenen Hand liegt. Dabei geht es auch um kritische Infrastruktur. Man muss sich nur vorstellen, was passieren würde, wenn die großen US-Cloud-Anbieter von heute auf morgen ihre Verträge mit europäischen Kunden kündigen würden – aus welchem Grund auch immer. Wenn AWS, Azure, Google und Co. plötzlich wegbrechen würden, wäre die unmittelbare Funktionsfähigkeit vieler Systeme stark eingeschränkt. Es müsste nicht einmal zu einer Kündigung kommen. Schon das Sperren einzelner Accounts oder der Entzug von Lizenzen könnte gravierende Auswirkungen haben – nicht nur auf Unternehmen, sondern auch auf viele einzelne Nutzerinnen und Nutzer. Politische Risiken und rechtliche Rahmenbedingungen Hinzu kommen politische Risiken. Ohne in Verschwörungstheorien abzugleiten, genügt ein Blick auf die aktuelle US-amerikanische Rechtslage, etwa auf den CLOUD Act oder den PATRIOT Act. Schnell wird klar: Der Schutz europäischer Daten ist selbst dann nicht garantiert, wenn diese in europäischen Rechenzentren gespeichert sind. Im Zweifelsfall müssen Betreiber US-Behörden Zugriff gewähren. Die Hürde mag dadurch etwas höher liegen als bei einer Speicherung direkt in den USA, übermäßig hoch ist sie jedoch nicht. In Kombination mit der Unberechenbarkeit der aktuellen US-Politik ergibt sich ein zusätzliches Risiko. Das zeigt sich zum Beispiel im Bereich der Zölle: Die Verlässlichkeit der USA ist derzeit stark eingeschränkt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass künftig auch andere Bereiche betroffen sein könnten, etwa der Export von Technologien oder Algorithmen. Erste Anzeichen dafür gibt es bereits, etwa bei Apple Intelligence oder neuen Funktionen von OpenAI. Zwar sind diese Verzögerungen bislang nicht auf Regierungsentscheidungen zurückzuführen, sie zeigen jedoch, wie schnell ein Land oder ein ganzer Kontinent technologisch abgehängt werden kann. Historische Entwicklungen und strukturelle Unterschiede Das alles zusammen führt zu der Erkenntnis: Europa – und ich spreche hier bewusst von Europa insgesamt, nicht nur von der Europäischen Union – ist heute eher Spielball als Akteur. Entscheidungen in den USA, seien sie technologischer oder politischer Natur, haben direkte Auswirkungen auf Unternehmen, Behörden und Bürgerinnen sowie Bürger in Europa. Unsere Abhängigkeit ist erheblich. Das ist so lange unproblematisch, wie die Beziehungen partnerschaftlich und auf Augenhöhe gestaltet sind. Genau diese Grundlage wird jedoch derzeit zunehmend untergraben. Daher halte ich es für wichtig, über Alternativen und Strategien nachzudenken. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich eines klarstellen: Es geht mir nicht darum, pauschal "die Amerikaner" zu kritisieren. Immerhin hat fast die Hälfte der US-amerikanischen Bevölkerung nicht für die aktuelle Politik gestimmt. Viele Menschen, die in der Softwareentwicklung oder Forschung arbeiten, teilen europäische Werte. Auch große Konzerne tragen nicht allein die Schuld an bestehenden Problemen; sie sind oft selbst Spielball politischer oder wirtschaftlicher Zwänge. Dennoch tragen sie Verantwortung und haben häufig bewiesen, dass Profitinteressen wichtiger sind als ethische Prinzipien. Unternehmen haben die Wahl, wie sie sich positionieren, und sollten sich dieser Verantwortung bewusst sein. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es überhaupt zu dieser Abhängigkeit kommen? Verschiedene Faktoren greifen ineinander. Historisch gesehen gab es in den USA massive staatliche Investitionen in digitale Infrastruktur, insbesondere in Zusammenarbeit mit Militär und Raumfahrt (Stichwort DARPA, NASA). In Kombination mit einem sehr freien Marktumfeld konnten starke Netzwerkeffekte entstehen. Zudem gibt es in den USA eine andere Kultur des Risikokapitals und eine höhere Risikobereitschaft. Das Motto des Silicon Valley, "Move fast and break things", beschreibt diese Dynamik gut. In Europa hingegen herrscht traditionell eine vorsichtigere Haltung vor. Nachhaltigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Sicherheit stehen stärker im Vordergrund. Das verhindert nicht nur überhastete Fehlentwicklungen, sondern leider auch notwendige Innovationen. Während die USA ins eine Extrem tendieren, bewegt sich Europa ins andere. Eine gesunde Balance wäre wünschenswert. Strukturelle Hürden für europäische Unternehmen Selbst wenn ein europäisches Unternehmen innovationsfreudig und kapitalstark ist, bleibt der Marktzugang kompliziert. Europa ist kein homogener Markt: Unterschiedliche Sprachen, Gesetze und Kulturen erschweren die Skalierung erheblich. Im Vergleich zu den USA, wo ein einziger Binnenmarkt existiert, müssen Unternehmen hier mehrere Märkte gleichzeitig adressieren. Dazu kommen hohe bürokratische und regulatorische Hürden. Hinzu kommt, dass es in Europa keinen ausgeprägten "Buy European"-Reflex gibt. In den USA genießen heimische Produkte ein hohes Ansehen, was das Marketing erheblich erleichtert. In Europa hingegen fehlt oft das Vertrauen in eigene Produkte. Nationale Denkmuster erschweren zudem die innereuropäische Vernetzung und Standardisierung. Es gibt Alternativen in Europa Trotz dieser Schwierigkeiten ist längst nicht alles verloren. Europa hat mehr zu bieten, als es auf den ersten Blick scheint. Im Bereich Hardware gibt es relevante Unternehmen wie Bosch, Infineon oder die SICK AG. In mehreren EU-Staaten gibt es zudem Initiativen rund um RISC-V. Der weltweit größte Hersteller von Lithografie-Systemen für die Chip-Produktion, ASML, sitzt in den Niederlanden. Ohne ASML wären TSMC, Apple, Intel und andere aufgeschmissen. Auch bei Betriebssystemen gibt es europäische Wurzeln: Der Linux-Kernel wurde von Linus Torvalds in Finnland entwickelt. Im Hosting- und Cloud-Bereich existieren europäische Alternativen wie Hetzner, Scaleway und OVH. Diese Anbieter decken viele Bedürfnisse ab – virtuelle Maschinen, S3-kompatibler Speicherplatz, Kubernetes-Cluster und mehr. Die meisten Unternehmen benötigen nicht den gesamten Funktionsumfang von AWS, Azure oder Google. Auch bei Produktivitätssoftware gibt es Alternativen: Nextcloud (Deutschland), CryptPad (Frankreich), ProtonMail (Schweiz) oder Collabora Online (Großbritannien). Diese Lösungen sind zudem problemlos DSGVO-konform. Wenn US-Anbieter behaupten, Datenschutz sei unmöglich umzusetzen, liegt das möglicherweise eher an fehlendem Willen als an technischen Hürden. Vor ein paar Tagen bin ich auf die französische Suchmaschine Qwant gestoßen, die es bereits seit 2013 gibt. Dennoch hatte ich zwölf Jahre lang nichts von ihr gehört. Das zeigt, wie schwierig es ist, europäische Alternativen sichtbar zu machen. Gleichzeitig habe ich die Vormachtstellung von Google selbst nie ernsthaft hinterfragt. Die Liste europäischer Alternativen ließe sich noch lange fortsetzen. Es existieren viele gute Lösungen, sie sind nur selten "Default" in unseren Köpfen. Wer an "Cloud" denkt, denkt meist sofort an AWS – obwohl es Alternativen gibt. Hier liegt es an uns selbst, etwas zu ändern. Eine Chance für Europa Ich möchte mich in diesem Beitrag nicht beschweren, sondern einen konstruktiven Weg aufzeigen. Europa hat aktuell eine große Chance. Ein Artikel auf Spiegel Online beschrieb kürzlich den sogenannten Trump-Effekt: Die aggressive Wirtschaftspolitik der USA führt dazu, dass europäische IT-Firmen profitieren. Wir Europäerinnen und Europäer können diese Gelegenheit nutzen, um IT-technisch unabhängiger zu werden. Kontrolle über Daten, Prozesse und Infrastruktur bedeutet auch politische und wirtschaftliche Resilienz. Jede souveräne Gesellschaft sollte diesen Anspruch haben. Europa verfügt über ein einzigartiges Wertesystem. Datenschutz, Nachhaltigkeit und Fairness könnten wichtige Alleinstellungsmerkmale für europäische Technologien werden. Viele Menschen weltweit wünschen sich sinnvolle, ethische Arbeit – und Europa könnte genau der Ort sein, an dem dies möglich ist. Wir brauchen kein Silicon Valley 2.0, sondern ein eigenständiges, wertebasiertes Innovationsmodell. Unser Ansatz ist nicht schlechter, sondern einfach anders. Vielfalt stärkt das globale technologische und wirtschaftliche Ökosystem – und davon können wir profitieren. Was können wir konkret machen? Was können wir konkret tun, um dieser Vision näherzukommen? Auf individueller Ebene könnten Sie europäische Tools nutzen und empfehlen, bewusstere Entscheidungen zu treffen und die Sichtbarkeit dieser Themen zu erhöhen – sei es im Gespräch mit Familie, Freundinnen und Freunden, auf Social Media oder in Vorträgen. In Unternehmen können gezielt europäische Alternativen in Evaluationsprozesse einbezogen werden. In meinem Unternehmen (the native web GmbH) prüfen wir derzeit, ob es für unsere genutzten Web- und Cloud-Dienste geeignete europäische Alternativen gibt. Vielleicht sind wir nicht die Einzigen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Aufgaben für Politik und Wirtschaft Natürlich spielt auch die Politik eine große Rolle, auch wenn wir darauf nur begrenzten Einfluss haben. Bürokratieabbau, vereinfachte Förderstrukturen und innovationsfreundlicher Datenschutz wären dringend notwendig. Europäische IT-Projekte müssten gezielter gefördert werden – europäisch gedacht, nicht national. Europa braucht mehr Risikokapital, aber auf nachhaltige Art. Es geht nicht darum, Start-ups wahllos mit Geld zu überschütten, sondern langfristig wichtige Themen zu fördern. Gleichzeitig muss die Wertschätzung für "Designed and Built in Europe" steigen. Europa ist mehr als ein Wirtschaftsraum. Es ist ein Werte- und Gestaltungsraum. Wir dürfen nicht in altes Nationaldenken zurückfallen, sollten uns aber auch nicht in naive Abhängigkeit begeben. Jetzt ist die Zeit, Verantwortung für unsere digitale Zukunft zu übernehmen – technologisch, wirtschaftlich und politisch. Jetzt können wir loslegen. Jetzt können wir etwas bewegen. Diese Chance sollten wir nutzen. (rme)